丰一吟:牛棚枕边雪

© 丰一吟/口述

© 周峥嵘/撰稿

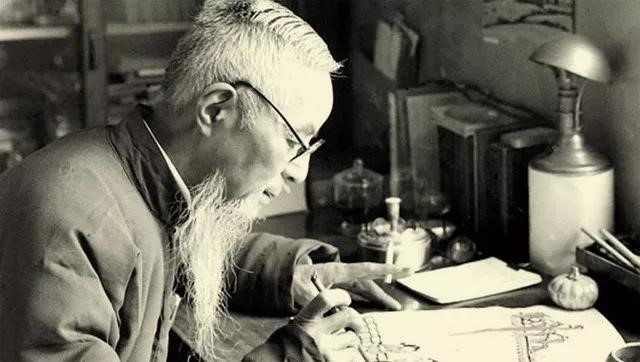

最初爸爸面对批斗,是心有余悸,但后来,他横下了一条心,把批斗看作演戏,夜晚过黄浦江被拉去游斗,他说是“浦江夜游”。一些老知识分子被称为“牛鬼蛇神”,在单位时不让他们与革命群众呆在一起,另辟一室安顿。这房间被称为“牛棚”。别人坐牛棚不堪其苦,爸爸倒练出了一身功夫,把坐牛棚看作参禅。别人写每天的思想汇报苦思冥索,久久写不出来,他却一挥而就,因为弄笔头是他的本行。只要学会说假话,这种思想汇报是不难写的。但有一点,他的思想汇报,从来不牵扯别人,一味自己认错。有时,他还会在思想汇报中创作出一篇小品文来。例如写他在街头扫地劳动改造时,姿势不正确,扫起来很吃力,一位专业的清道姑娘好意地手把手帮助他纠正姿势……据说他的“思想汇报”有时会被人偷走,这可是艺术家的真迹啊!

他在牛棚里与人谈笑风生,有时谈自己在日本时的情况,有时谈词语的日文、英文名称的读法的差异或内容的差异,有时也谈生活,或其他种种。常常是好端端的就忽然被叫去受训话。他去了回来,好像只是去上回厕所,继续与“难友”们谈下去。他和画家唐云谈得很投机,互相勉励,得到安慰。有时他在牛棚里靠一本《毛泽东选集》做掩护,偷偷地作诗填词。

1967年夏,造反派中各派打内战,其中一派要批斗爸爸,另一派把爸爸藏起来要由他们自己来批斗。就这样,父亲被一派藏到徐家汇以南海燕电影制片厂对面的上海美术学校(今上海轻工业学校)里,与上海画院办公室主任、美术理论家邵洛羊先生关在同一个房间里。两人仅有的自由就是可以到食堂吃饭,可以到井边汲水。两人同居一间牛棚,睡床为矮榻两具,到了晚上,说古论今,海阔天空。谈到佛教中的大乘小乘,画的南北宗,谈到《护生画集》,一扫霉相,喜笑颜开。爸爸一向嗜酒成癖,关在美术学校里,喝不到酒,未免美中不足。后来他放大了胆,让家里人送酒来,被造反派看到时,他就说这是“治风湿痛的药酒”。与邵先生两人,药酒把杯浅酌,不改好酒者本色。

父亲为纪念母丧而留下来的胡须,在一次批斗中被造反派剪去了。文革中有关批斗他的事,他回家只是轻描淡写地叙述一通,有时甚至避而不谈。这一回胡须被剪,再也瞒不过家人了。但他还是满不在乎地说:“会长长的。野火烧不尽,春风吹又生。”

即使在批斗最厉害,全家最紧张的时候,爸爸的烟酒照样不断,黄酒仍是老样,只是香烟牌子比前差了。这是爸爸旷达的地方,他不让家人受惊和担忧。一直和我们一家同甘共苦的英娥阿姨回家乡石门探亲时,对乡亲们说:“先生晚上回家,仍是喝一点酒,神态照旧,叫人什么也感觉不出。其实他是怕我们难过。”是的,父亲一直很体恤家里人。从外面回来,只要英娥捧上烫热的绍酒,他就会忘记一切的不愉快。边饮酒,边聊天,只字不提白天的事。有一次他被挂了牌子,牌子写“反动学术权威”,与一帮牛鬼蛇神从市少年宫出发,到静安寺一带游街。他回家来绝口不提此事。但有亲友看见,对家里人说了。家里人问他,他对此事也轻描淡写,反而讲一件趣事给家里人听:“我在游街时,路旁有个青年人跟着我走,一边走,一边悄悄地对我说:丰先生,我是很崇拜你的。”讲得全家人心头也暖烘烘的。爸爸的意思是,你看,即使在这年头,也还有人敢“冒天下之大不韪”在光天化日之下对牛鬼蛇神表示敬意!

1968年3月14日,上海戏剧学院造反组织“狂妄大队”冲击画院,勒令画院里所有的牛鬼蛇神跪下。他们把热浆糊浇到爸爸背上,在他背上贴上大字报。又叫他到草坪上去示众。由于跪得太久,爸爸一时站不起来,无情的皮鞭就往他身上抽,逼着他爬到指定的地方。尽管这样痛楚地受折磨,他回家来还是想隐瞒。但背上的浆糊怎么瞒得过家里人!在家人的追问下,他仍是轻描淡写,只说了在他背上刷浆糊贴大字报的事。“快拿酒来,不要谈这些事!”这个狂妄大队,据说是属于上海戏剧学院造反派组织“革命楼”的,他们提出“老朽滚蛋”的口号,专给运动搞得不够激烈的单位点火。实际上,就在冲击画院的前一天,他们到过我们出版社,我见过他们,当时他们气势汹汹、杀气腾腾的样子已经令我不寒而栗。他们来过之后,我们单位一个颇有才华的男同事,他已经靠边受审查,开煤气自杀了。让我想不到的是他们第二天就光临了画院,把魔爪伸向了爸爸。我记得那天爸爸回来脸色苍白,步态有些不稳,等到他坐下来,我们才发现他那藏青色衣服的背上全是浆糊迹。爸爸在画院遭此折磨的经过,我都是后来为了写爸爸的第一本传记,向当年在画院的人挨家挨户访问才知道的。

我和宝姐在编译所分属两个部门,领导要我们写材料揭发爸爸。

我费尽心机凑合了几条材料,揭发了爸爸几个很疏远的朋友,已经去香港的,说他们向爸爸要过画,居心何在等等。我甚至从爸爸的画题中“挑刺”,说爸爸如何画得不对,根本称不上“学术权威”等,如此这般。材料送上去后,他们就不再找我麻烦。民望哥单位里有一次为了爸爸的事单独给他开过一次会,还要求参会的人个个都发言,帮助他,批判他。

我们家底楼的房子让出来后,好一阵子一直空着,没有人搬进来。后来一群建工局的造反派不知从哪里得知我们楼下空着,硬闯进来并以此为据点,驻扎下来。他们中几个人经常到二楼上厕所,妈妈担心爸爸的安全,让我去跟他们谈谈,请他们用一楼的厕所。我只好硬着头皮下楼,和他们谈判。我先是问清了谁是头头,谈判就开始了。我按事先想好的策略,先表示欢迎他们来我们楼下住,将紧张的气氛缓和下来,然后就说到正题。我当时说,我们一家除了爸爸,都是女人,你们上楼来用厕所,多有不便,楼下也有厕所,如果嫌脏,我们可以打扫干净,你们也省了一趟趟爬楼梯。那个头头还算通情达理,听我这么一说,就跟我聊起天来,顺便问了爸爸的一些情况。此后,我们算相安无事。

虽然楼下已让出,但二楼有前后两间,前间又隔成东西两间,所以我们住得还算宽敞。不过有一天,又来了两个不速之客,是画院的造反派,我记得其中一个好像是姓严的,他们提出要暂借我们二楼的后房办公。说是暂借,但究竟住多久,我们也搞不清楚。那时正好新枚和他的新婚妻子好猫(乳名)在家。我记得那天新枚一听造反派要借房,血气方刚的他瞪出了两只眼睛,脸涨得通红。我很怕他当场发作,我赶紧答应了造反派的要求。与造反派共处一室,对爸爸自然是极大的威胁,但那种情况下容不得我们不答应。那两个来人见我爽快地答应了,就吩咐我们清理一下后房的东西,给他们留下家具,转身下楼了。谁知他们还没走下楼梯,早就按捺不住怒火的新枚大发雷霆,敲台拍桌,说,这不等于要监视我父亲吗?我们要劝他,已经来不及。造反派听见动静回到楼上来。一场冲突眼看就要爆发,那两个人说:“怎么?对我们不满意吗?”新枚总算控制住自己的情绪,没有吭声。还是我那聪明善良的弟媳好猫急中生智,马上对他们说:“跟你们没关系,我们夫妻在吵架,你们来之前我们就在吵。他看见你们一走,就又吵了。没你们的事!对不起!对不起!”多亏了弟媳妇这番话,挽救了爸爸,也救了新枚,要不然造反派就要为此批斗爸爸,对新枚也不会手下留情。要是通知了新枚的单位,怕也要倒霉。造反派听好猫这么一说,原来是夫妻吵架,就下楼离开我们家了。

不久,楼下又来了几家新房客。现在按照我手上保存的一张卖菜橱的发票,可以推断楼下几家房客是1968年3月13日前后陆续搬进来的。房客中有一个复员军人很厉害,一搬进来就在厨房贴了一张标语:“千万不要忘记阶级斗争!”然后指着纱橱,说厨房现在是大家共用的,不再是我们一家的,让英娥阿姨将橱搬掉。英娥阿姨还舍不得,后来爸爸息事宁人,提出这个大橱卖给旧货商店,现在还留下了卖掉大橱的发票。就这样,住了十几年的独家独院房子,变成了一房四户。

1969年10月29日,我收到通知说11月3日人民文学出版社上海分社要疏散到奉贤县柘林镇。我们上海编译所当时已是该社属下,一批原来不坐班只拿车马费的人也必须跟着他们走。10月31日放假一天,让大家作好准备。那时爸爸已到上海县曹行公社民建大队参加“三秋”劳动,我趁休息一天去看爸爸,并给他送寒衣。

我带着不满五岁的女儿,一大早在徐家汇乘56路公交到港口后,换龙吴线到曹家行,再打听爸爸所在生产队的方向,好不容易到了那里,听说爸爸在田头劳动,我东寻西找,赶到田头一看,原来他老人家在棉花地里摘棉花。他白发苍苍,老态龙钟,两眼因被秋风长吹而出泪,胸前腹部挂着一只褴褛的棉花袋。我看爸爸这个样子,鼻子里一阵酸,说了一句:“爸爸,我来看你了。”爸爸用手擦了擦他那流泪的双眼,说:“咦,一吟,你来做什么呀?”语气中除了惊讶,似乎还有不愿我看到他这副可怜相的意思。我们边说边在田头边坐下来,我问起爸爸在乡下的饮食起居,可他照例不肯多说,只说:“我很好,他们看我年纪老,派我做轻松的工作……”

一声哨子,收工了。从四面八方庄稼地里集合拢来的一队人,在解押人的叱咤声中,来到了一座院落里。我背着女儿,跟着爸爸到设在农民房子里的食堂,吃过粗劣的中饭后,又看了一下爸爸住的宿舍。这算是什么宿舍!一所低矮的农舍里,潮湿的泥地上铺着些稻草,并排着一副副被褥。爸爸就睡在这里。举头一望,屋顶多处有漏洞。到了雨雪交加的冬季,这日子怎么过!1970年,爸爸给远在石家庄的新枚的信中曾提起1969年的冬天在曹行农村的情况,说朱屺瞻老先生的被子上因屋漏而下了好多雪,他自己因为睡的地方好,枕边略有些雪。爸爸就是这样,对自己的苦难总是一笔带过。

门口的河浜,据说就是他们洗脸的地方。我看了河浜,正在为天寒地冻的时候老人家们如何临河用水犯愁。爸爸似乎看穿了我心事,打趣地说:“地当床,天当被,还有一河浜的洗脸水,取之不尽,用之不竭,是造物者之无尽藏也……快回去吧,不要为我担心,这里还是有不少好人照顾我的。”那一回我是怀着忐忑不安的心情离开了爸爸,我知道爸爸一定有很多事瞒着我。事隔多年后,我才从他的“难友”们那里了解了一些情况。据说在曹行农村时,除了田头劳动、接受批斗外,晚上还常随时有可能被紧急哨子催起来“拉练”。所谓“拉练”,就是急行军,起床穿衣的动作稍一慢,便会受到种种非人的惩罚。于是父亲干脆每晚都不脱衣服睡觉,有时候连鞋也不敢脱,以便一听见哨子马上起身报到。但半夜三更,一片漆黑,要在乡间田埂上急行军,相互间还推推搡搡,听吆喝声,这哪里是一个七十二的老人能忍受得了的!

饱经了风寒,受尽了折磨的爸爸,全靠这一年12月19日震惊全上海、全国的上海文化广场一场大火,才得回到上海市区。因为文化广场与上海中国画院属同一系统,广场失火,需要画院等下乡的工宣队、军宣队上来处理善后事宜,爸爸等也就“因祸得福”,一齐回来。人们忙着处理火灾的事,爸爸则患了重感冒,卧病在家。

我那时随单位和全市新闻出版系统人员被疏散到奉贤柘林镇。市新闻出版系统要在那里建五七干校,我们要在那里接受教育。因未完工暂时被安置在柘林镇一所小学里。在那里,每天帮农民干些种菜的活,干完了活开开会,每月回家三天。1月29日正好是我们回家的日子,我刚上车,镇上的人叫我接家里来的长途电话。我一路心惊肉跳,难道是爸爸出事了?妈妈生病了?女儿有事了?我接了电话,才知道是英娥阿姨突然中风去世,正好探亲的新枚、好猫夫妇在家,通知我请假回家。英娥阿姨在1953年我们还没搬进日月楼前就到我家,十七年了,跟自家人一样,除了高血压,她身体一向很硬朗,却突然走了。我哭起来,旁边的人还以为我父母去世了。我说了是我家保姆英娥阿姨,他们也松了一口气。我们一家不胜悲痛,2月1日在火葬场租了半个大厅为她举行告别仪式。岂料就在这天晚上,爸爸自己起来小便时跌倒了。自己硬说没事,但次日被外甥女沈国驰闻知,坚决要送他进医院。她是我姨妈的女儿,是医生,我们叫她秋姐。当时要送牛鬼蛇神进医院,绝非易事,幸而秋姐有熟医生,总算住进了淮海医院的六二六病房。经检查,竟患了中毒性肺炎!这一回总算抢救及时,得以脱险。

说到五七干校,我想起来当时一开始领导说我可以带小孩一起来干校,我很高兴,就到街上去买了一个小凳子打算给女儿坐。结果有一对夫妻,一个叫高宗文,他太太姓刘,都是党员,他们知道了以后,就说丰一吟可以带小孩子来,大家都带小孩子来,这还像什么干校,马上就去告诉了领导,这样小孩就不能随我了。我哭得要命,有什么办法呢。家中只有老人,本来可以委托英娥阿姨帮忙,但她去世后家里已经乱了套。后来还是好朋友萧旬帮忙办妥了家里的事情。

“塞翁失马,焉知非福”。爸爸生这一场大病,倒是因祸得福。肺炎治愈后,留下了肺结核复发的病灶,于是开三个月病假,而且一直可以续假。爸爸很高兴,他虽然与病魔打上了交道,却从此可以摆脱“人魔”无休止的纠缠和折磨。岂知这一回“塞翁得马,安知非祸”!只因这次可请长病假,他一心想着与“人魔”诀别,竟忽视了病魔的侵袭。请了长假,就常在家里,只让大女儿去医院代诊,只要能取到医生续假证明便满足,自己不再去透视复查了。比肺结核更加可恶的病魔,肺癌后来便开始向他进攻了。不过,这是后话。

我还要说说我弟弟新枚的事。新枚是爸爸最小的孩子,爱好古诗词,又会陪爸爸喝一点酒,对爸爸的遭遇无比心痛,所以父亲很喜欢他。新枚于1964年从天津大学精密仪器系毕业后,校方照顾他家庭在上海,爸爸又是统战对象,便分配他到上海科技大学外语进修部进修两年英语。原以为1966年毕业后可留在上海工作,谁想毕业时正逢文革开始,分配工作一拖就是两年。后因爸爸是上海市十大批斗对象之一,原定分配在上海,一变而为被分配到河北省石家庄市。爸爸很伤心。新枚青梅竹马的对象沈纶,又名佩红,是我妈妈亲妹妹的女儿,我的表妹,当时在天津工作。为了使两人今后便于调在一处,经商议后,决定让沈纶到上海来完婚。成婚时间是在1967年11月底,那天晚上凄风苦雨。原想在这一天晚上全家好好欢聚一下,没想到爸爸这天又被揪到离家很远的虹口区去接受批斗了。新郎新娘几次到弄堂口去等,一直等到九点多钟,爸爸才冒雨而归。

即使在这样的情况下,做父亲的仍没有忘记给新人送礼品,一对小镜子。这对小镜子放在他的怀里,陪着他去参加批斗。爸爸回家后,上三楼临时布置的新房里,亲手为新人点燃了喜烛,并即席赋诗一首:

喜气满新房,新人福慧双。

山盟铭肺腑,海誓刻肝肠。

月黑灯弥皎,风狂草自香。

向平今愿了,美酒进千觞。

吟毕诗,从怀中取出暖烘烘的一对小镜子,分送给新枚、佩红。并勉励他们眼光要放远一些,不要被眼前的月黑风狂挫伤了锐气……

婚后,佩红回天津,新枚于1968年4月赴石家庄华北制药厂当工人。动身前,爸爸特别难过,他自己送儿子到弄堂口,看着他上了车,怅然地回到屋里,若有所失。

“是我连累了新枚……”他常常喃喃地说。

本文选自《丰一吟口述历史》,丰一吟/口述,周峥嵘/撰稿,上海书店出版社,2016年1月第1版。